Пять худших реставраций исторических объектов Беларуси — комментирует эксперт

Вид с высоты на Старый замок в Гродно / ЧПУП "Рыфтур"

В конце этого года начнется проектирование реставрации закрытой тюрьмы на улице Володарского, известной еще как Пищаловский замок. По словам главы Мингорисполкома Владимира Кухарева, из каменного острога, построенного в 19 веке, планируют сделать универсальную площадку для торговли и развлечений.

Зная любовь белорусских чиновников очень свободно относиться к вопросу реставрации исторических объектов, анонимный создатель телеграм-канала "Спадчына" специально для Еврорадио составил собственный список из пяти худших восстановленных зданий и объяснил, что было сделано не так.

Шедевр государственного оппортунизма

Составить топ худших работ по историко-культурным ценностям трудно, так как проще по пальцам пересчитать объекты, к которым особо нет претензий. И трудно расставить их в какой-то последовательности, ведь они как смертный грехи — отражают каждый свою проблему.

И все же, видимо, стоит на первое место поставить, пожалуй, самый известный объект, главный почтовочный вид в Беларуси последних лет — Старый замок в Гродно.

Это шедевр государственного оппортунизма в реставрации, когда на всех уровней очень хотелось иметь свой королевский дворец, чтобы быть не хуже соседей, а остальное не имело значения.

Как известно, проект реставрации был разработан еще в конце 1980-х годов. Он отражал тогдашнее понимание реставрации, которое было в нашей стране. В том же духе была реализована реконструкция Троицкого предместья, которая вместо сохранения аутентичности, создавала идеализированный образ старого города.

Беда Старого замка в том, что тот проект был отложен в ящик на десятилетия и его стали реализовывать, когда уже было совсем другое время и совсем другое понимание историко-культурных ценностей в стране. Как известно, "каждому времени — свое искусство", этот проект не попал во время. Возможно, если бы он был реализован в 1980-е, то мы бы с умилением смотрели на его башни и флюгеры, думая, что так и было всегда. Как мы смотрим сегодня на Троицкое со стороны Свислочи, на фасады, которых никогда не существовало, так как эти здания были внутри квартала.

Самое гадкое, что за те десятилетия, которые проект пылился или вяло разрабатывался, реально для изучения Старого замка не было сделано ничего.

Не было никаких важных археологических исследований (не считая тех, что провели непосредственно перед началом проектирования), стратиграфических исследований сохранившихся стен, архивных изысканий, не было никаких монографий и научных статей по проблематике вида Старого замка.

А он потерял свой аутентичный вид так давно, что мы о нем не знаем почти ничего, что существенно отличает ситуацию от той, что была с Королевским замком в Варшаве и дворцом великих князей на Нижнем замке в Вильнюсе. Да, есть инвентари, есть одна гравюра, есть какие-то межвоенные исследования — но этого критически мало, чтобы отстроить дворец как при Стефане Батории.

В Старом замке было на десятилетия исследовательской работы и научных дискуссий. Поднять все архивы, заранее все раскопать и исследовать, изучить до кирпича все, что сохранилось, все это собрать, обобщить, обсудить, поспорить, проверить еще раз, сравнить с аналогами, переписать свои выводы заново — титанический труд.

И только после садиться и проектировать. Это сложный, многослойный объект, где есть даже остатки древнерусского храма и княжеских хором. В принципе восстанавливать старый замок периода Батория, о котором мы мало что знаем, было методологической ошибкой — все исторические эпохи ценны, даже эпоха упадка.

Ничего из этого сделано не было.

И что самое досадное — проектировщики не имеют никакой обязанности публиковать свои исследования, обосновывать и объяснять свои решения перед научной общественностью. Тихо обсудили за дверью кабинетов, тихо согласовали, построили и пошли дальше.

И с этой позиции трудно критиковать реставрацию, так как мы ничего не знаем о тех решениях, которые принимались, и той аутентике, которая была выявлена. Как не парадоксально, любая реставрация разрушает памятник, а такая масштабная — тем более. Если однажды мы захотим переделать неудачный результат, найдем ли мы под современностью хоть что-то, что еще сможет нам рассказать о замке?

К сожалению, как документальное свидетельство реконструированная часть замка потеряна для науки. Уже не говоря о таких "мелочах" как аутентичность замысла, материалов и технологий. У нас нет никаких оснований не думать, что первая очередь Старого замка — плод больной фантазии проектировщиков, а где начинается фантазия, там кончается реставрация. Поэтому тут нет никакого смысла разбирать по деталям, что не так, — не так все.

Не хочется огульно хаять, но даже если смотреть на Старый замок не как на памятник, а просто как на архитектурное произведение, то это очень слабая архитектура уровня бутафории в парке развлечений.

Архитекторы понатаскали элементов из других построек, но в связную картинку они не сложились — все выглядит случайным. Некоторые элементы явно продиктованы особенностями проектирования в программе "Автокад". Если посмотреть на щит одной из построек, то тот, кто хоть когда-то проектировал, догадается, что эта форма получилась в результате использования в "Автокаде" инструмента сплайн и отображения его по вертикальной оси. Живая рука никогда не нарисует такую уродливую форму.

Надо отметить, что на ошибках учатся, и насколько мне известно, следующую очередь, которая коснется собственно замка, исследуют более основательно, да и сохранилось там существенно больше. Так что, может быть, не все потеряно. К сожалению высокая туристическая притягательность единственного Королевского замка в Беларуси фактически легитимизирует наихудшие подходы в реставрации.

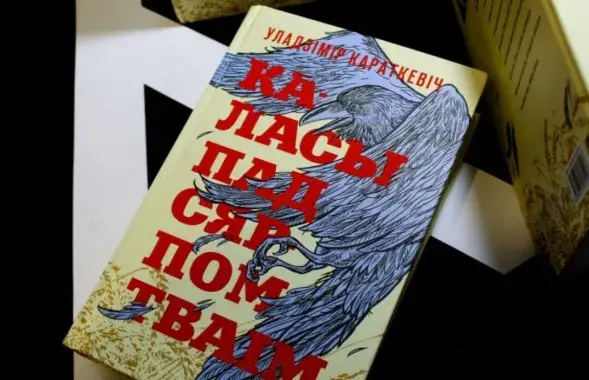

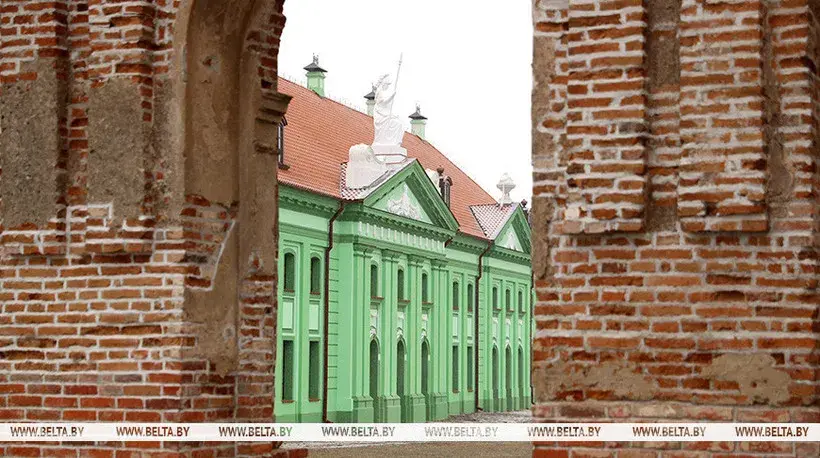

Три разных цвета зеленого

Все уже поплевались от зеленого цвета Ружанского дворца.

Ситуация даже комическая — лишь частично восстановленный дворец покрашен сразу в три разных цвета зеленого, но ни один из них не попал в исторический. Это говорит, что нормальных исследований, как и в случае со Старым замком, здесь не было.

Если походить по стройке, то до сих пор можно отыскать куски оригинальной отделки с сохраненным зеленым пигментом: бери и повторяй. Вместо этого горе-реставраторы сначала смотрели на чертежи, где фасады светло-зеленые — в таком виде реализованы ворота.

После начали смотреть в книжки белорусских авторов 1980-х годов, которые, как и эти реставраторы, никогда в жизни не видели настоящих барочных цветов, а только предполагали о том, какими они должны быть. Так появился кислотно-зеленый театральный корпус.

Наконец попробовали свои собственные выводы на аркаде. И все не то!

Позорное зрелище, которое стыдно не только какому-нибудь специалисту показать, но и просто туристу.

Перекрасить — меньшее из бед, можно было бы забыть как страшный сон и дождаться лучших времен. Но реставраторы еще не закончили свое издевательство над этим памятником. Недавно театральный корпус вроде бы закончили и начали ставить скульптуры на фронтоны. И тут оказалось, что не то что пигменты никто не исследовал, никто не исследовал даже кладку: скульптуры не поместились на фронтоне и их начали двигать туда, где бы они поместились — это просто за границей добра и зла.

Это уже даже не архитектурные приемы входа в парк развлечений, а из частного коттеджа миллионера с 90-х гг. — что хочу, то ворочу. Ни один человек, имеющий диплом архитектора, не позволил бы ни себе, ни другим таких вольностей, потому что так не может быть в классической архитектуре никогда.

Причина, как оказалось, в том, что скульптуры стояли на портике, а корпус восстановили без него, хотя в стенах на старых снимках видны отверстия, которые могли использоваться только с одной целью — положить балки, один из концов которых будет опираться на колонны портика. Портик есть на проектных чертежах, следы от балок портика были в кладке, идентичный портик был на дворце Сапегов в Деречине.

Но в Ружанах нет портика. И видно уже не будет, так как очередь завершена, объект сдан. Какая же это реставрация, если слепцы не видят даже то, что лежит перед самым носом?

Это просто досадное издевательство. Почему ответственные лица все еще занимают свои должности? Вопрос риторический.

Под чистую истребил всю аутентику

Свято-Георгиевская церковь в Воловеле Дрогичинского района — наверное, это мой личный номер один из антиреставраций в Беларуси.

Одна из самых интересных деревянных церквей во всей стране, которая могла бы претендовать вместе с другими аналогичными храмами на включение в список ЮНЕСКО была просто уничтожена попом и деньгами неизвестного спонсора. Один давал, другой делал что хочет. Статус памятника никого не беспокоил.

Вместо шалёвки появился сайдинг под брус, вместо складных куполов-бань — издевательски упрощенные зеленые купола с золотыми луковицами, ненужные попу окна зашили. И это на памятнике 2-й категории — памятнике республиканского значения. На самом деле такого много. Почти невозможно уже найти деревянную церковь, которая бы не была изуродована собственником.

Но это история в первую очередь об отсутствии ответственности. Когда перестройка обнаружилась и информация дошла до Минска, пришлось реагировать. Вопрос рассмотрели на комиссии и пришли к выводу, что попа не нужно привлекать даже к административной ответственности и штрафовать. То есть официально никакого нарушения не было, его визуальная составляющая перестала существовать. И исправлять поп ничего не обязан — чиновники объяснили, что у этого и других приходов нет денег. Удивительно, есть на золотые купола, но не на то, чтобы переделать свои незаконные действия.

Еще более наглый поп оказался в Свержени, который также имея много денег под чистую истребил всю аутентику, которую смог. Его не смогли остановить ни Минкультуры, ни прокуратура, а научному руководителю, который был за какие-то грехи приставлен к этому объекту, открыто угрожал силовыми органами, если тот вздумает пойти против. Вот это я понимаю "милость божия"!

В будущем здесь будет где прокуратуре разгуляться

Исторический центр Бреста — это образцовый пример того, когда есть деньги, но богатство опережает правовую культуру.

Одно за другим здания по Советской улице и других в центре Бреста истребляются под коммерческую застройку. Оголтелый капитализм плевать хотел на старые стены, если они не приносят ему двойного дохода. В городе отработали схему, которая появилась благодаря помощи местных чиновников, которые впоследствии, как ни удивительно, все уходят в бизнес, как обходить любые требования законодательства.

Любимый прием — нанять компанию, которая тебе за деньги напишет, что грунты не несут. Проверять такое заключение никто не будет, так как это довольно дорого. И вот получается, что под каждым домом в Бресте не несут грунты. Наверное нужно эвакуировать город, ведь в скором времени смоет его куда-нибудь ниже по Бугу.

Естественно это все вранье, ведь на тех домах, под которыми "не несёт грунт", нет никаких трещин, которые можно увидеть в действительно проблемных местах. Но это надежный способ аргументировать, почему нужно разобрать столетний домик дотла и после собрать его, ну как получится, из старого кирпича.

В будущем здесь будет где прокуратуре разгуляться, но пока не время. Правда, останется ли хоть что-то от исторического центра города к тому времени?

Вообще дерево у нас всей душой ненавидят

Совсем недавний пример, показывающий истинное отношение к аутентике даже во вроде бы профессиональных реставрациях.

В Климовичах реставрация усадьбы Мещерских состояла в том, чтобы разобрать весь деревянный дом, заменить фундаменты и собрать его заново, заменив обветшавшие элементы. Как вскоре оказалось, обветшалой, по мнению государственного заказчика и на все согласных проектировщиков, оказалась буквально вся древесина дореволюционного дома.

Восстанавливать начали с современного бруса стены. Казалось, все то же самое — дерево на дерево, но дьявол в деталях. Стены из бруса оказались тоньше, чем были, значит изменилась соответственно оконная рама, дальше не смогли повторить те же стропила, что были, получились изломы, которых не было. Восстановили балкон, но резные подзоры уже повесили не так.

Есть известный парадокс корабля Тесея — если заменить в нем все элементы на новые, останется ли этот корабль все тем же? В белорусском варианте парадокс звучит так: если заменить все элементы и собрать их неправильно, будет ли это считаться научной реставрацией? По мнению государства — да, по моему мнению — нет.

В общем дерево у нас все душой ненавидят. Лесная страна не хочет делать ничего из дерева и уже не умеет делать хоть что-то. И тем более не понимаю, какая ценность в этих бревнах.

Парадоксальный пример — в Жировицах разобрали Георгиевскую кладбищенскую церковь и практически весь сруб заменили на новый. Невозможно сохранить! А под Минском из земли вынимают сруб средневекового городища и везут в Гомель на консервацию тысячелетней древесины.

Все можно, если хочется. Но никто не хочет, никому не надо.