"Представляете, чтобы в кардиологии пациенты мыли пол?" Психиатрия в Беларуси

Психиатрия в Беларуси / Калаж Улада Рубанава, Еўрарадыё

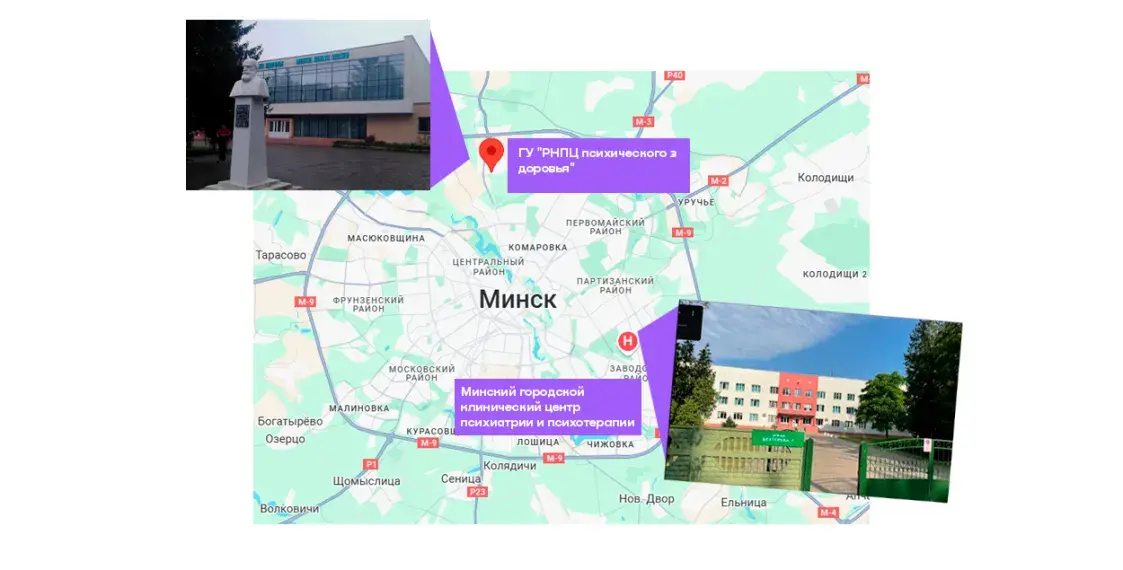

РНПЦ психического здоровья в Минске находится на окраине города — в микрорайоне Новинки. На другом конце Минска — городской клинический центр психиатрии и психотерапии.

А психиатрические больницы вообще почти всегда расположены так, чтобы вы их не видели: чтобы "нормальные люди не пересекались с ненормальными", переводит на понятный язык географию больниц белорусский доктор психиатр-нарколог Владимир Пикиреня.

Сейчас Владимир живет и работает в Польше — в больнице Фромборка. В Беларуси врач-психиатр ведет на ставку 25-30 человек. В Польше Владимир Пикиреня помогает 8-12 пациентам. Очевидно, количество времени, которое доктор может потратить на пациента, сказывается и на качестве помощи.

Но количество пациентов, за которых ответственен один психиатр, — не единственное, хотя и важное различие белорусской и европейской систем психиатрической помощи. Владимир Пикиреня рассказал Еврорадио, что следует изменить в белорусской системе — и почему вместо того, чтобы помочь, она часто может испортить людям жизнь.

"Если у тебя есть деньги, можешь откупиться и не иметь проблем с государством"

— Что не так с системой психиатрической помощи в Беларуси?

— Она не слишком изменилась со времен ее "консервации" в 50-70-х годах прошлого века. И, по большому счету, остается советской.

Главным положительным аспектом является вообще существование такой системы — она выстроена и встроена в систему здравоохранения. Она стабильно работает во всех регионах. Есть стационарная и амбулаторная части. Есть определенное количество коек, чтобы можно было госпитализировать пациентов с психическими расстройствами. Есть участковые психиатры.

При каждой ЦРБ есть районный психиатр (или, по крайней мере, должен быть, так как из-за дефицита кадров ставки могут быть не заняты). Есть системы оценки трудоспособности и нетрудоспособности, выдачи инвалидности.

Вот и вся хорошая часть этой системы.

— Вы говорите, что от советского времени система не менялась. Какие главные недостатки?

— Людям с тяжелыми психическими болезнями не хватает возможности получить помощь без ограничения в правах.

Нетяжелыми психическими болезнями в Беларуси занимаются психотерапевты. Они работают с тревожными расстройствами, с нетяжелыми и непсихотическими депрессиями, с фобиями. А тяжелыми болезнями занимаются психиатры. Хотя такое разделение достаточно искусственное и не совпадает с мировой практикой.

Но нельзя просто получить помощь от государства, не получив вдобавок ограничения в жизни.

— Какие это ограничения?

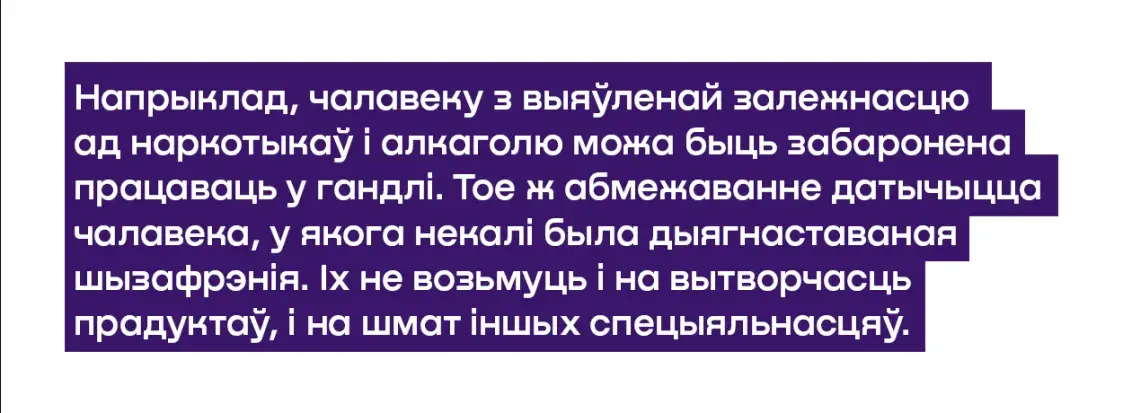

— Человек может получить поражение в достаточно существенных правах. В праве на труд, например, — при том, что это право зафиксировано в Конвенции общих прав человека. Например, если человек имел в своей жизни психоз и обращался за помощью, большое количество профессий для него будет просто запрещено.

Нередко бывает, что работодатель согласен взять человека с определенным диагнозом на работу, но не может этого сделать. Результат — человек с психической болезнью исключается из нормальной жизни.

— Как это выглядит? Человек, выходя от доктора, получает бумажку, с которой не берут на работу?

— Не совсем так. Представьте: человек обращается за помощью, и у него диагностируют шизофрению. Он получает лечение. Сначала — в стационаре, после — амбулаторное. Он раз в месяц посещает психиатра и получает лечение, находится в ремиссии.

А потом он идет устраиваться на работу. Ему дают бумагу, необходимую для прохождения медицинской комиссии и трудоустройства. И для трудоустройства по большому количеству профессий среди специалистов, которых нужно пройти, есть психиатр. Если у человека диагностировали шизофрению, он не может пройти медкомиссию и, соответственно, трудоустроиться.

Очевидно, некоторые люди могут быть не в состоянии выполнять определенную работу. Но ведь законы сформулированы так, что врачебная комиссия в большой части случаев рассматривает не особенности конкретного человека, а только сам факт наличия диагноза. И уже это — нарушение прав человека.

То есть, несмотря на ремиссию, человек с таким диагнозом не сможет работать тем, кем хочет. Придется искать что-то другое — или вообще отказываться от трудоустройства и получать пособие по инвалидности. Общество исключает его, а это способствует дополнительной инвалидизации и ухудшению состояния жизни, так как выплаты по инвалидности очень малы, и качественную жизнь на них обеспечить невозможно.

— То есть государство само себе создает проблемы, так как недополучает трудоспособных людей?

— Да. А еще такая ситуация увеличивает социальный разрыв. Если у тебя есть деньги, в некоторых случаях нетяжелых психических расстройств ты можешь обратиться к частному психотерапевту и не иметь тех проблем с государством, которые появляются у человека без денег.

То же самое происходит с наркологической службой: кто может заплатить — платит и лечится анонимно, чтобы не попасть на государственный учет и не иметь проблем.

"В Беларуси нет ни одного медцентра, где можно было бы платно подлечить шизофрению"

— Сейчас вы работаете в польской больнице. Чем отличается система помощи в Европе? Человек с шизофренией или биполярным расстройством будет допущен к рынку труда?

— В Европе нет единого подхода, и в разных странах система может выглядеть немножко по-разному. Здесь она тоже не идеальна, много чего можно было бы исправить. Но отчасти здесь нет главного упущения: ограничения на возвращение в социум. Человек с любым диагнозом, когда он проходит базовые тесты и когда у него стабильная ремиссия, может работать и заниматься чем хочет.

Простой пример: в Беларуси человек, заболевший шизофренией или биполярным аффективным расстройством, не может получить права на управление автомобилем. А если он у него были, они будут аннулированы. А в ЕС нет с этим никаких проблем. Если человек способен пройти тесты на скорость и адекватность реакции, он имеет право управлять авто, никто его не ограничивает.

Так, в стабильной ремиссии некоторые ограничения могут уменьшаться. Например, если у человека был психотический эпизод, но в течение пяти лет он не возвращался и доктор решил отменить лекарство, часть прав могут вернуть и в Беларуси. Но диагноз ставится пожизненно, документация на пациента остается, и любые изменения в законодательстве могут вернуть ограничения и сказаться на жизни человека.

— А ваши пациенты с тяжелыми расстройствами часто выходили в ремиссию?

— Если человек получает лечение, та же шизофрения может быть в медикаментозной ремиссии. То есть ее симптомы не будут проявляться. А белорусская система подталкивает человека постоянно стараться отказаться от лечения, чтобы расширить свои возможности в социуме. И это создает повышенный риск обострений.

— Человек может обратиться к платному психиатру, как обращаются к платному психотерапевту? Как вы говорили, "откупиться" от проблем?

— Платной психиатрии в Беларуси нет. Есть платная психотерапевтическая помощь — та же психиатрия, только для людей с тревожными и депрессивными расстройствами. Но нет ни одного лицензированного медцентра, где можно было бы частно полечить шизофрению или биполярное расстройство.

Почему? Это результат той самой стигмы, страха и желания все контролировать. Ведь как это — люди с психическими болезнями останутся без контроля государства? Все должны быть под учетом и на контроле.

В Евросоюзе есть и частные, и государственные психиатрические клиники. И человек ориентируется только на свое желание повышенного уровня комфорта, когда обращается в частную, — других отличий между ними нет.

"Помыться в душе можно не чаще двух раз в неделю, закрыться в туалете невозможно"

— Кстати, о комфорте. Какие условия в белорусском психиатрическом стационаре?

— Обычно в отделении — 60 человек. На всех — один общий туалет и один душ. При том, что люди могут там лежать месяц, два, а, бывает, и больше. Помыться в душе можно не чаще двух раз в неделю. Закрыться в туалете невозможно.

В одной палате обычно 6-8 человек, хотя может быть и 10-12. Двери в палатах отсутствуют или не закрываются, и нет никакой конфиденциальности. Пять дней можно потерпеть, а если срок госпитализации длиннее, это создает проблемы с отсутствием границ и частного пространства.

Прицепом идет вопрос злоупотребления возможностями со стороны персонала. Пациенты занимаются мытьем отделения. Их используют и для того, чтобы наводить порядок на территории. То есть это бесплатная работа. Почему они соглашаются? Потому что используются манипуляции: если хочешь выйти погулять по улице и покурить — делай работу. Кроме того, пациенты отрезаны от связи — у них нет своих телефонов, позвонить можно только с телефона медсестры, если та разрешит. Выйти из отделения без разрешения персонала, чтобы отправить кому-либо письмо, тоже невозможно. Да и негде приобрести конверт.

А с учетом того, что в клиниках нет реабилитационных мероприятий и пациентам нечем заняться между процедурами, они и соглашаются. Этим пользуются медсестры, санитарки и санитары — но с молчаливого согласия и знания врачей и администрации, так как это помогает экономить деньги. Можно не нанимать дополнительный персонал и использовать рабский труд пациентов.

Трудно представить, чтобы в кардиологии или пульмонологии пациенты занимались обустройством отделения, правда? В психиатрии это обыденное дело.

Численность персонала также не соответствует современным требованиям. Сейчас в городском диспансере за одну смену доктор может принять до 50 пациентов. А бывает, что и больше.

— И сколько же это в минуту?

— Почти 10 человек в час. О возможности разговора, о том, чтобы узнать, подходит ли человеку лечение, какие побочные эффекты вызывает, и речи не идет. Это просто физически невозможно.

У нас деньги в большом объеме идут на стационарную помощь, причем уровень комфорта остается низким. Да, количество коек в стационарах постепенно уменьшается, но все равно существует диспропорция: большой объем стационарной помощи против малой активности амбулаторной.