Правосудие "копи-пейст": анализируем постановления судов по делам после Дня Воли

Более 900 белорусов стали в марте жертвами преследования за то, что выходили на мирные собрания. Протестующих хватали и судили в разных городах. Яркая черта таких процессов: обвинение базируется исключительно на показаниях сотрудников милиции.

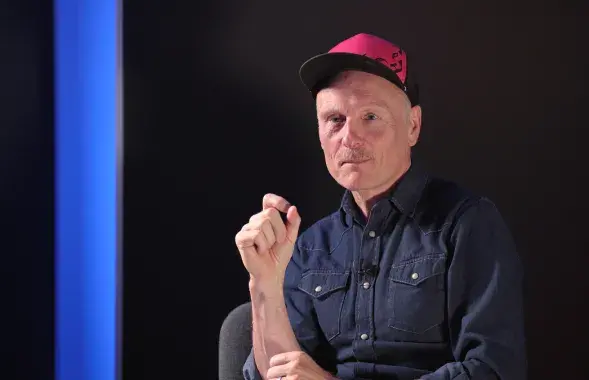

Председатель Верховного суда Валентин Сукало не видит в таком правосудии ничего удивительного. "В законе нет ограничений для свидетельств по делу. Работники милиции могут быть такими же свидетелями, как и другие граждане", — заявляет он журналистам. Но судя по тому, что мы видим в судебных постановлениях, все наоборот. Это не милиционерам надо доказывать суду, что их нужно выслушать и поверить, а "другим гражданам" из высказывания Валентина Сукало!

Мы изучили более 50 судебных постановлений, составленных белорусскими судами после мартовских акций протеста. Вот типичные цитаты, которыми суд перечеркивает надежду человека на то, что его голос хотя бы что-то весит:

"Доводы <...> в том, что нецензурными словами он не выражался, не кричал и общественный порядок не нарушал, суд признает недостоверными, так как они опровергаются последовательными пояснениями свидетелей (сотрудников милиции), которые между собой не противоречивы, и их следует признать достоверными, не доверять которым у суда оснований не имеется".

И так в каждом протоколе. В каждом минском суде. Иногда слово в слово с тем, что вы только что услышали, иногда с небольшими отличиями. Вот такое "копи-пейст" правосудие.

Иногда люди, задержанные во время акций, сами приводят в суд свидетелей. У бывшего скрипача "Крамбамбули" Александра Хавкина их, например, было сразу двое. Оба свидетеля рассказали в суде, что Хавкин ни в чем не виноват. 25 марта музыкант вместе с друзьями шел к машине, запаркованной рядом с площадью Якуба Колоса. Но суд в ответ на их показания заявил следующее:

"Пояснения Хавкина А.В., свидетелей Марковец Е.П., Бартлова В.Л. о том, что Хавкин А.В. правонарушений не совершал, судья считает несостоятельными, поскольку они противоречат пояснениям сотрудников милиции, в правдивости которых сомневаться нет оснований, поскольку они даны в связи с осуществлением их профессиональной деятельности. Сотрудники милиции являются незаинтересованным в исходе дела лицами, ранее с лицом, в отношении которого ведется административный процесс, знакомы не были, в связи с чем неприязненных отношения к последнему не имеют".

Доходит и до такого, что вне судебной системы выглядит абсурдным. Суд не хочет принимать во внимание слова человека, обвиняемого в хулиганстве, так как оценивает их "как средство защиты". Ну да, то, что человек говорит в свою защиту в суде, и есть "средство защиты". Но почему это является основанием игнорировать чьи-то слова?

"Доводы лица, в отношении которого ведется административный процесс — <...>, в той части, что он участия в проведении демонстрации не принимал и лозунги не выкрикивал, <...> суд признает недостоверными и оценивает как способ защиты".

При таком раскладе в суде лучше вообще ничего не говорить. Не потому, что каждое ваше слово может быть использовано против вас, а потому, что никто не поверит тому, что вы говорите. Так как есть презумпция доверия, и не к вам, а к милиционерам.

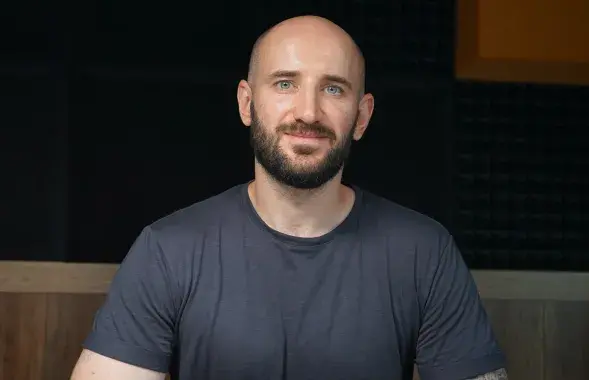

Оценить ситуацию мы попросили правозащитника из центра "Весна" Владимира Лабковича:

"Очень трудно убедить суд в необходимости вызвать свидетеля не из числа сотрудников милиции, а, так сказать, от защиты. Но даже если это получается, очень часто эти показания "суд оценивает критически" — так пишут в судебных постановлениях. Ведь у нас действует презумпция доверия к сотрудникам милиции — будто бы они не заангажированы и не имеют мотивов лжесвидетельствовать на человека. Хотя на самом деле они представляют орган, ведущий административный процесс, и поэтому изначально заинтересованы в обвинительном уклоне. Ведь они этого человека задержали".

Такого понятия, как "презумпция доверия к сотрудникам органов внутренних дел" вы в белорусском законодательстве не найдете. Тем не менее, судьи руководствуются им, рассматривая дела задержанных в ходе массовых акций.